桂離宮

京都市の西郊、桂川西岸の、かつて下桂(しもかつら)村と呼ばれていた地にある「桂離宮」。

江戸時代に皇族の八条宮家の別邸として創設された、建築群と庭園からなる皇室関連施設です。

桂川

桂川

離宮とは、皇居とは別に設けた宮殿の意です。

「桂離宮」と呼ばれるようになったのは1883(明治16)年に宮内省所管となってからで、それ以前は「桂別業」などと呼ばれていました。

江戸時代初期の造営当初の庭園と建築物を遺しており、当時の朝廷文化の粋を今に伝えています。

当時の贅を尽くした和風建築群と回遊式の庭園は、日本庭園の傑作とされています。

ドイツ人建築家:ブルーノ・タウトからの絶賛をはじめとして、現在でも世界から多くの人々が、その建築美・庭園美を見に訪れています。

ブルーノタウト

ブルーノタウト

現在は宮内庁京都事務所により管理されています。

創建以来、火災に遭うこともなく、ほぼ完全に創建当時の姿を今日に伝えている希少な建築です。

1964(昭和39)年に周囲の農地7千平方メートルを買い上げ、景観保持の備えにも万全を期しています。

書院と茶屋

書院と茶屋

桂の地は、桂川とかつての山陰道(丹波街道)が交わる、交通の要衝でした。

川と道が交差する場所には、かつては「桂の渡し」がありましたが、現在は桂大橋が架かっています。

この地は、古くから貴族の別荘地として知られ、平安時代には藤原道長の別荘(当時は「別業」といいました)である桂殿が営まれていたといいます。

『源氏物語』「松風」帖に登場する光源氏の「桂殿」は、この地にあったという設定です。

物語に登場する冷泉帝は「月のすむ川のをちなる里なれば桂の影はのどけかるらむ」という歌を詠んでいます。

源氏物語

源氏物語

またこの地は、風流な観月(月見)の名所としても知られていました。

桂離宮の近くの西京区松室には月読神社があり、桂の地名も中国語の「月桂」の故事から来ているといいます。

このような地にある桂離宮には、観月のための装置という意味合いがあります。

それとともに、池での舟遊び、庭に点在する茶屋を用いての茶会、酒宴など、さまざまな遊興や行事の場としての機能があり、単なる鑑賞のための庭ではありませんでした。

月読神社

月読神社

桂離宮は、最古の回遊式庭園として知られ、庭園と建物が一体となって、日本的な美を形成しています。

作庭者については、古くから小堀遠州とする伝承がありますが、遠州自身が作庭を直接差配したとは考えがたいです。

実際に作庭に携わった可能性のある人物としては、遠州の義弟である中沼左京、遠州の門下である玉淵坊などの名前が挙げられています。

桂離宮は、八条宮家初代の智仁親王(1579(天正7)年~1629(寛永6)年)によって基礎が築かれました。

智仁親王は、正親町天皇の皇孫、後陽成天皇の弟に当たります。

初めは豊臣秀吉の猶子となりましたが、秀吉に実子が生まれたため、八条宮家(桂宮家)を創設しました。

その本邸は京都御所の北側、今出川通りに面して建設され、現存します。

ただし、築地塀と表門・勅使門だけを残し、御殿は明治時代、離宮となった二条城に本丸御殿として移築されています。

智仁親王

智仁親王

豊臣秀吉

豊臣秀吉

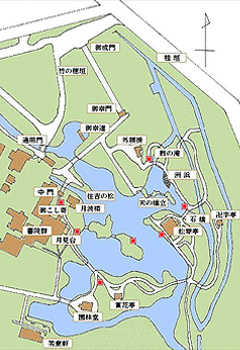

桂離宮の総面積は、付属地を含め約6万9千平方メートルで、うち庭園部分は約5万8千平方メートルです。

回遊式の庭園には、桂川の水を引いた池を中心に、茶屋、築山、州浜、橋、石灯篭などが配されています。

茶屋は、「松琴亭(しょうきんてい)」、「賞花亭(しょうかてい)」、「笑意軒(しょういけん)」、「月波楼(げっぱろう)」の4棟があり、他に持仏堂の「園林堂(おんりんどう)」があります。

古記録によれば茶屋は5棟ありましたが、残り1棟の「竹林亭」は現存しません。

また、池では舟遊びも楽しむことができ、それぞれの茶屋に船着場が設けられています。

建築物のうち書院は、書院造を基調に数寄屋風を採り入れています。

書院は「古書院(こしょいん)」「中書院(ちゅうしょいん)」「新御殿」の3つの部分に分かれ、このうち古書院の建設は1615(元和元)年頃と推定されます。

書院、茶屋、庭園などの造営は、八条宮家2代の智忠親王(1619(元和5)年~1662(寛文2)年)に引き継がれ、数十年間をかけて整備されました。

八条宮家は常磐井宮、京極宮、桂宮と名前を変えた後、1881(明治14)年に断絶し、桂離宮は1883(明治16)年から宮内省の管轄になりました。

第二次世界大戦後は、宮内庁が管理しています。

桂離宮の庭園は多くの入江と複雑な汀線をもつ池を中心とし、池には大小5つの島があります。

池の西岸の平坦地には古書院、中書院、新御殿が、北東から南西へ雁行形に並びます。

中書院と新御殿の間には小規模な「楽器の間」があります。

これらの建物は一時に建てられたものではなく、1615(元和元)年から1662(寛文元)年頃にかけて、順次建立されたものです。

古書院の西には「御末所」と「臣下控所」、中書院の西には「旧役所」がありますが、これらは明治時代に書院群の修理が行われた際に建てられたものです。

桂離宮略図

桂離宮略図

ドイツの建築家ブルーノ・タウト、ヴァルター・グロピウスといった、外国の建築家も、桂離宮を、簡素さの中に美と深い精神性を表した建築及び庭園として高く評価しました。

1933(昭和8)年に来日したブルーノ・タウトは桂離宮の簡素な美を絶賛し、その知名度を国際的に高めました。

古書院の広縁から張り出した竹縁(月見台)から庭園を鑑賞したタウトは、その時の感興を

「ここに繰りひろげられている美は理解を絶する美、すなわち偉大な芸術のもつ美である。すぐれた芸術品に接するとき、涙はおのずから眼に溢れる」(篠田英雄訳)

と表現しました。

1877(明治10)年2月18日には明治天皇の行幸を仰ぎ、翌1878(明治11)年の京都博覧会開催中には、今でいう「特別拝観」が行われ、一般市民に初めて見学が許可されました。

「桂離宮」と称されるようになった1883(明治16)年以降は、宮内省によって保存修理が図られました。

明治20年代~30年代、柱の取り替えや土壁の塗り替えなどを実施し、1896(明治29)年には、 新御殿の棟上と松琴亭、月波楼脇の樹上に避雷針が新設されました。

1934(昭和9)年の室戸台風時に茶屋の賞花亭が全壊し、翌1935(昭和10)年、新材を用いて再興されています。

1975(昭和50)年、英女王エリザベス2世・エディンバラ公が野点を体験されました。

現在まで、多くの国賓、公賓、王族が参観に訪れています。

エリザベス2世

エリザベス2世

また、建物については、1976(昭和51)年から「昭和の大修理」が実施されました。

古書院などの書院群の修理は1982(昭和57)年にかけて、松琴亭などの茶屋の修理は1985(昭和60)年から1991(平成3)年にかけて行われました。

その際、文化庁が調査のために行った、中書院の地下の発掘作業において、人工的な池の跡が発見されました。

そこには桂離宮が造られる以前の遺物が多数見つかっており、智仁親王が発見した桂殿の跡地に造られたとされる証拠となりました。

桂離宮の建造物は、書院群と、池の周囲に散在する御茶屋群で構成されています。

古書院、中書院、新御殿はいずれも入母屋造で、柿板という薄い板を葺足にして竹針で止める柿葺(こけらぶき)の屋根で、書院造を基調としていますが、数寄屋風の要素も見られます。

古書院は、東西棟の入母屋造、規模は東西7間半、南北5間半(「間」はここでは畳の長辺の長さ)、実寸は東西が15.8メートル、南北が10.9メートルです。

正確には、建物の東西の軸線は東南方向に29度ほど振れており、これは1624(寛永元)年の月の出の方位と一致しているといいます。

入母屋屋根の妻側を池に向けており、妻飾りは木連格子(きつれごうし)です。

古書院の入口は北側にある中門です。

古書院

古書院

中門を入ると杉苔で覆われた壺庭があり、切石を組み合わせた延段(敷石道)が、古書院の玄関口である「御輿寄」(おこしよせ)へ向けて斜めに伸びています。

この延段は「真の延段」と呼ばれます。

ここでいう「真」は、「真・行・草」(漢字の3書体)の「真」であり、「行の延段」は後述の「外腰掛」前、「草の延段」は笑意軒前にあります。

壺庭内には延段のほかに、自然石と切石を混ぜた飛石が打たれ、別名「切支丹燈籠(きりしたんとうろう)」ともいわれる織部燈籠が立ちます。

御輿寄の手前には4段の幅の広い石段があり、その上に横長の沓脱石(くぬぎいし)があります。

この沓脱石は、6人分の沓の幅があることから「六つ沓脱」と称されます。

石段、沓脱石ともに御影石製です。

延段

延段

古書院の間取りは、大小8室からなります。

南東隅に主室の「一の間」があり、その北に「二の間」「縁座敷」と続きます。

「縁座敷」の西は前述の「御輿寄」で、その南に「鑓の間」「囲炉裏の間」があり、「鑓の間」の西は「膳組の間」、「囲炉裏の間」の西は「御役席」です。

一の間・二の間の東には1間幅の広縁があります。

縁は矩折れに一の間の南にも続きますが、南側では幅が半間になります。

広縁のさらに東には「月見台」と称する露台があります。

中書院、新御殿が杉の面皮柱を使用するのに対し、古書院は松の角柱を使用し、内法上は鴨居のみで長押を省略するなど、全体に地味な意匠になっています。

内法上の壁も、中書院・新御殿が錆土を用いた色付壁とするのに対し、古書院は白の漆喰塗り壁です。

この漆喰塗り壁は「パラリ壁」とも呼ばれ、天然醸造の消石灰を用いています。

隣の御役席との境の板戸には彩色で「諫鼓鶏(かんこどり)」の図を描きます。

諫鼓とは、中国の伝説で、人民が天子に諫言をするときに打ち鳴らしたとされる太鼓のことです。

諫鼓鶏とは、その諫鼓の上に鶏が止まっている、すなわち諫鼓を打つ必要がないような善政が行われていることの寓意です。

古書院内観

古書院内観

諫鼓鶏

諫鼓鶏

中書院は南北棟の入母屋造で、規模は4間半四方です。

間取りは、田の字形で南西に主室の「一の間」があり、その東(建物の南東側)に「二の間」、その北(建物の北東側)に「三の間」と続きます。

建物の北西側には「納戸」があります。

建物の東面から南面にかけて、半間幅、畳敷の「折曲り入側縁」をめぐらします。

古書院が松の角柱を使用するのに対し、中書院の柱は杉の面皮柱です。

各室の襖や床、違棚の貼付壁には狩野派絵師による水墨画が描かれています。

筆者は一の間の「山水図」が狩野探幽、二の間の「竹林七賢図」が狩野尚信、三の間の「雪中禽鳥図」が狩野安信です。

中書院

中書院

新御殿は南北棟の入母屋造で、規模は7間四方、実寸は一辺約14メートルです。

御寝の間は新御殿の中央に位置する10畳大の部屋で、周囲の襖を閉め切れば外部の光が入らなくなります。

北東の1畳分のみ畳を一段高くし、その上部、内法やや下に「御剣棚」という三角形平面の袋棚を設けています。

棚の引戸には「捩り張り」と称する紗を張っています。

この棚は御剣、すなわち天皇の守り刀を納める場所とされていますが、後水尾院が行幸したときは譲位後だったため、実際には御剣は所持していなかったそうです。

御化粧の間、御衣紋の間、御手水の間は天皇の着替えや整髪などに用いるための部屋です。

御化粧の間には、前述の桂棚の裏にあたる位置に直線的デザインの棚があり、「裏桂棚」と称されています。

新御殿や楽器の間では、簡素な中にも釘隠、襖の引手、板戸の引手などの細部に独創的なデザインが施されています。

その例としては、水仙形の釘隠(新御殿長押)、「月」の字形の引手(新御殿襖)、春夏秋冬の花を盛った4種の手桶形引手(新御殿板戸)、折松葉形の引手(楽器の間襖)、市女笠形の引手(楽器の間板戸)などがあります。

新御殿内観

新御殿内観

楽器の間

楽器の間

池の東岸、間に小島を挟んで対岸の古書院と向かい合う位置にある、茅葺の田舎家風の茶屋が松琴亭です。

戸棚の襖には山水図、石炉上の袋棚の小襖には花鳥図が水墨で描かれ、これらも狩野派の作品です。

花鳥図に描かれる鳥は尾長鳥、翡翠(かわせみ)、鶺鴒(せきれい)、雀の4種です。

床の壁面と、二の間境の襖とは、白と藍色の方形を互い違いに配置した抽象的な文様(市松文様)で全面が覆われています。

これは白と藍染の加賀奉書を張ったもので、桂離宮にみられる斬新なデザインの代表例として知られています。

松琴亭

松琴亭

笑意軒は、池の南岸、離宮敷地の南端近くにある茶屋で、池に面した北側を正面とします。

建物名は李白の『山中問答歌』の句、「問余何意栖碧山 笑而不答心自閑」(余に問ふ何の意ありて碧山に栖むと。笑ひて答えず心自ずから閑かなり)に由来します。

下地窓の上方に掛けられた「笑意軒」の扁額は、曼殊院良恕法親王(智仁親王の兄)の筆です。

奥の窓からは水田が見え、1964(昭和39)年に周囲の農地を買い上げたことにより、今でも当時と同じような田植えの風景を見ることができます。

笑意軒

笑意軒

月波楼は、池の西岸、古書院の北側にある茶屋で、南を正面とし、池に面した北側と東側には石垣を築きます。

建築面積は26平方メートルです。

観月の茶室として建てられ、池川の部屋からの眺めは、本当に船に乗っているかのようです。

土間には「渡海朱印船の絵馬」と称する額が掛かっており、建物の天井は船底天井となっています。

月波楼

月波楼

賞花亭は、池の南側にある大きな島の頂上よりやや西に北面して建ちます。

皮付柱を用いた、間口2間の小規模で素朴な茶屋であり、「峠の茶屋」と呼ばれます。

土間に炉と竈を設け、竹の連子窓からは周囲の緑と吹き抜ける風が爽やかです。

桂離宮で最も標高が高い場所に位置していて、離宮内で唯一「見下ろす」景観が楽しめます

賞花亭

賞花亭

松琴亭は冬の茶屋、笑意軒は夏の茶屋、月波楼は秋の茶屋、そして賞花亭は春の茶屋とされていて、四季折々の庭園を楽しむことができます。

園林堂は、池の南側にある大きな島の西端に建つ持仏堂で、離宮内で唯一の本瓦葺の建物です。

宝形造、本瓦葺で、正面に唐破風を付し、正面と両側面の三方に銅板の庇をめぐらします。

周囲には高欄付の縁を設ています。

かつては楊柳観音画像と細川幽斎(智仁親王の和歌の師)の画像が祀られていましたが、これらは別途保管され、現在は堂内に何も祀られていません。

仏壇の手前には横長の火頭形の枠があり、紗を張った障子を立てます。

仏壇の奥壁は金箔張り、仏壇の上部は菱格子の欄間とし、仏壇の下は上下の框の間を縦方向に三等分し、それぞれに格狭間を入れます。

火頭枠と欄間の菱格子の組子は黒漆塗、火頭枠の外側の羽目板や格挟間の外側の壁面は春慶塗、格挟間の内側は金箔張りとしています。

堂の周囲には黒石を敷き詰めた雨落敷をめぐらしていますが、この雨落敷の上をまたいで横断する形で、方形切石の飛石が設けられており、桂離宮における奇抜なデザインの一例として知られています。

園林堂

園林堂

長々と書いてきましたが、これら以外にも、桂離宮は見所がまだまだたくさんあります。

国内外のどちらでも非常に評価が高い回遊式庭園なので、京都に訪れた際は一度足を運んでみるのもいいのではないでしょうか?

ちなみに見学は予約必須なので、ご注意ください。